Editoriali / Lodi

Lunedì 21 Luglio 2025

La tecnica ha cancellato il tempo dell’attesa e dell’errore

IL COMMENTO di Marco Zanoncelli

“Funziona?”. È la domanda che ci sentiamo rivolgere ogni giorno, quasi senza rendercene conto. Funziona il telefono? Funziona la dieta? Funziona questa relazione? Ma, soprattutto: funziono io?

A ricordarci dove stiamo andando è spesso Umberto Galimberti, filosofo e psicanalista, attraverso i suoi scritti e le sue conferenze. Con la chiarezza di chi sa leggere il nostro tempo, Galimberti ci ricorda come fin dall’antichità, l’essere umano si sia interrogato sul significato della vita, della sofferenza, della morte, cercando quadri interpretativi che potessero offrire un ordine. La Natura, Dio, la Ragione, il Progresso sono stati i punti di riferimento costanti nella storia dell’umanità. A ciascuna epoca, la propria narrazione: un disegno, una visione, un “perché” cui riferire eventi, scelte, destini.

Queste grandi narrazioni - religiose, filosofiche, cosmiche - non servivano solo a spiegare il mondo, ma a dare valore all’esperienza, a permettere all’individuo di interpretare ciò che accadeva: la gioia, la sventura, il caso, la malattia. La vita, inscritta in un ordine, aveva un senso.

Ma oggi, in quella che Galimberti definisce l’era della tecnica, tutto questo si è infranto. Non siamo più nel tempo delle domande, ma delle risposte meccaniche. Il nuovo paradigma dominante non è un nuovo orizzonte di significato, ma qualcosa che, paradossalmente, segna la fine di ogni ricerca di senso.

La tecnica, ci ricorda il filosofo, non è un semplice strumento neutro al servizio dell’uomo. È un ecosistema culturale, un modo di abitare il mondo, che impone la propria logica interna. E questa logica si fonda su una sola regola universale: il “funzionare”.

Non ci si chiede più se qualcosa sia giusto, vero, bello, necessario o buono, poiché l’unico criterio accettabile è la sua efficacia, la sua utilità immediata, la sua capacità di generare risultati. Se qualcosa funziona, allora vale; se non funziona, si scarta. Questo principio vale per tutto: per un farmaco come per l’economia, per una ricerca scientifica come per una relazione affettiva. Non importa l’intenzione, la storia, il fine: ciò che conta è che tutto rispetti la regola del funzionare. Una relazione amorosa o un’amicizia, se “non funziona”, viene chiusa, archiviata. Non esistono più vincoli, obiettivi condivisi, ideali che tengano: solo performance, utilità, risultato.

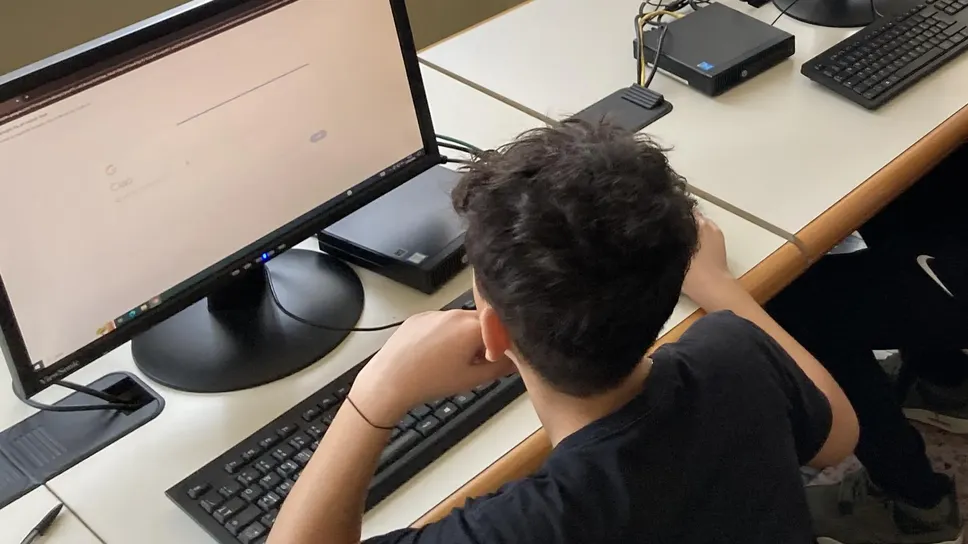

Il dramma è che questa logica, che nasce nel mondo tecnico-scientifico, non si ferma lì, ma invade silenziosamente ogni ambito della nostra vita: la scuola, il lavoro, la famiglia, i legami e finisce per modellare la nostra stessa identità. Ci chiediamo continuamente se “funzioniamo” agli occhi degli altri, se siamo all’altezza, se portiamo risultati, se siamo utili. Il valore della persona si misura con lo stesso metro applicato a una macchina.

In questo modo, la tecnica cancella il tempo dell’attesa, dell’errore, della fragilità; non c’è spazio per ciò che non produce, non rende, non ottimizza. Ma così facendo, ci allontana sempre più da ciò che ci rende umani.

È allora urgente, come suggerisce Galimberti, ricominciare a porci domande di senso, anche se il nostro tempo sembra averle zittite. Chiederci perché viviamo, in cosa crediamo, cosa vale davvero, non è un lusso da filosofi, ma una necessità vitale, una strategia per restare umani, perché dove la tecnica impone la sua regola fredda, noi rischiamo di diventare efficienti, ma vuoti.

E la solitudine, la fatica di vivere, l’incomunicabilità che attraversano il nostro tempo, forse, hanno proprio questa radice: non sappiamo più perché facciamo ciò che facciamo. Solo che funzioni.

Ma funzionare non basta, se non sappiamo più per cosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA