(Foto di Francione)

LA MOSTRA Fu uno dei più grandi pittori italiani, vissuto a cavallo del XVIII e XIX secolo

Giunge in una stagione politicamente conflittuale in Italia (nemmeno troppo di riflesso in Europa e particolarmente in Francia, tralasciando le zone tolstojane di “guerra e pace” dall’Ucraina a Gaza), ma non per questo meno artistica, la celebrazione di uno dei più grandi pittori italiani, vissuto a cavallo del XVIII e XIX secolo, Andrea Appiani. Anzi in tutt’altro si evidenzia proprio nella mostra a palazzo Reale (visitabile fino all’11 gennaio 2026, catalogo Electa, cura Francesco Leone, Fernado mazzocca, Domenico Piraina), Andrea Appiani. Il neoclassicismo a Milano, la capacità degli amministratori sia nell’allestire stagioni all’altezza di un pubblico ormai smaliziato, sia nel colpire al punto giusto il bersaglio d’indagine. Questo avviene soprattutto a Milano, perché proprio del capoluogo lombardo si parla, città che prima o poi celebra i propri geni locali. Quindi, nessun anatema sembra reggere all’urto di una politica culturale che cerca di evitare, pur in un lago di contraddizioni, un facile luogo comune. Ma è Appiani a dettare il gioco di un’arte che, a torto o a ragione, ha cercato, attraverso la riproposizione di modelli antichi (la romanità trasfusa in un ideale greco che torce i cascami arcadico – barocchi e il rococò in un neoclassicismo appoggiato anche alla nuova filosofia dei lumi) di innovare la lingua dell’arte. Ovviamente, il servizio ai potente era inevitabile in un’epoca che per entrare nella modernità sfonda la porta d’ingresso con rivoluzioni e contro rivoluzioni. A Milano, ove Appiani opera s’avverte tutto questo: Beccaria, i Verri, ma anche Parini, Monti, e sono i tanti nobili e nobildonne drizzano le antenne sul nuovo. Ed Appiani è lì a fissare i loro volti. Stupendi quelli che oggi chiamiamo televisivamente piani americani.

RICHIAMI LODIGIANI

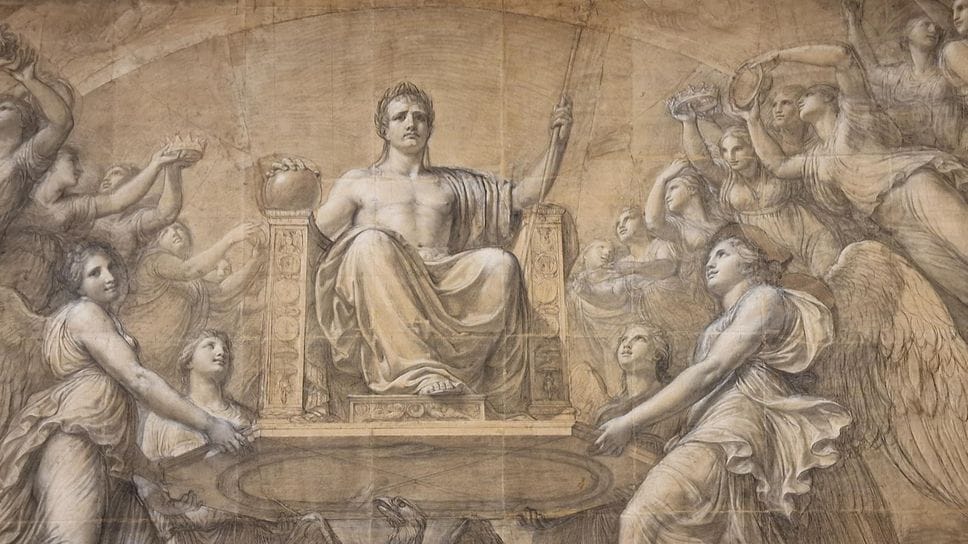

E altrettanto notevoli sono le ricostruzioni digitali nella Sala delle Cariatidi dei fregi che l’adornavano – vi è pure una raffigurazione della Battaglia del Ponte di Lodi (è un richiamo al Lodigiano vi è anche con il ritratto del duca Melzi d’Eril) - al pari del cartone dell’Apoteosi di Napoleone, esposto a sancire un connubio potere politico e arte che anticipa di un secolo un intreccio che nel ‘900 sarà chiamata propaganda.

Fabio Francione

© RIPRODUZIONE RISERVATA