Chiesa

Lunedì 12 Settembre 2011

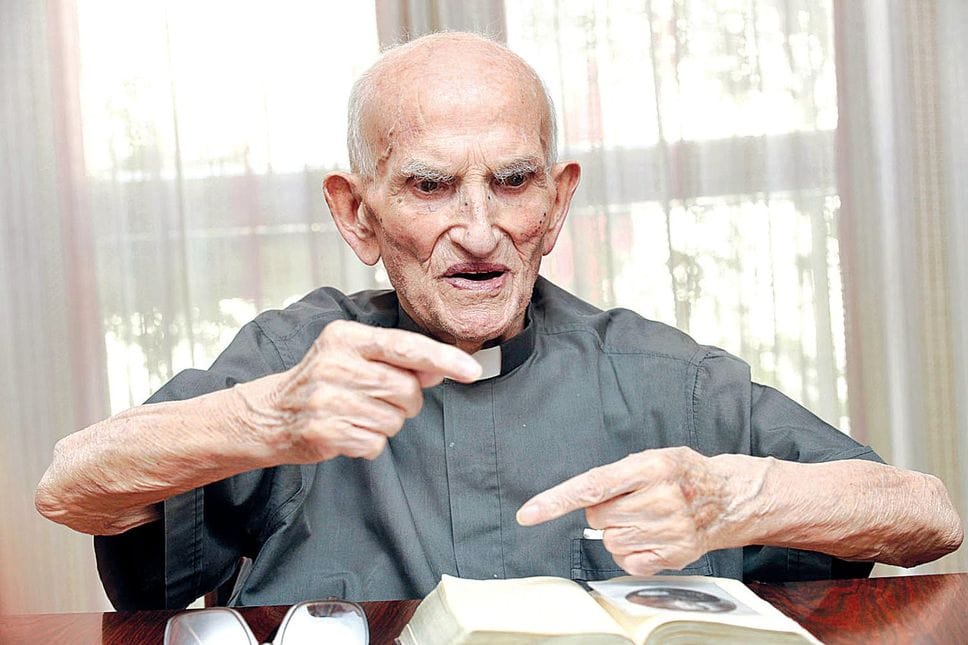

I cento anni di don Piero Conca

È stato un grande allievo di don Luigi Savarè e assistente dell’Istituto Sordomuti di Torretta

«Ero a fare il soldato a Firenze mentre imperversava la guerra d’Etiopia. Ci tirarono giù dal letto alle quattro del mattino, gridando: “Il re, il re, arriverà il re a passarci in rassegna”. E noi soldati, di corsa, tutti giù dal letto, per precipitarci sul grande piazzale, per l’adunata. Ore e ore in attesa, schierati, in piedi. Poi, finalmente, arrivò il re. Era davvero molto basso di statura Vittorio Emanuele III. Gli fecero passare in rassegna tutti noi militari. Eravamo stati schierati in maniera tale da confondere le idee a chiunque dovesse arrivare tra noi. E così il re ci passò davanti la prima volta, e poi la seconda, e poi ancora una terza, e ancora, e ancora. E lui, Vittorio Emanuele III, tutto soddisfatto e tutto impettito pensava di avere davanti una moltitudine sterminata di soldati, a perdita d’occhio. E invece eravamo sempre gli stessi...».Sorride, don Piero Conca, e va avanti a raccontare. Don Conca è un prete salesiano, un figlio della grande famiglia di San Giovanni Bosco, originario della nostra terra. Tra poche settimane compirà cento anni. Domani, domenica 4 settembre, i nipoti di Lodi festeggeranno con lui il raggiungimento di queste sorprendenti cento primavere.A Lodi è stato allievo dell’oratorio San Luigi, fondato dal Servo di Dio don Luigi Savarè. E prima di diventare salesiano, è stato assistente dell’Istituto Sordomuti di Torretta, nei pressi della frazione cittadina di San Gualtero. La voce talvolta è flebile, ma inarrestabile. Snocciola un ricordo dopo l’altro, con la freschezza della mente di un bambino. I ricordi si affastellano ai ricordi. Si commuove quando parla dei suoi genitori, dei giovani che ha incontrato e che sono passati ad altra vita. Si fa cupo quando descrive la terribile povertà delle campagne lodigiane di quand’era bambino. Si inalbera davanti a tutte le idiozie che ha vissuto durante il ventennio fascista, a partire dal saluto romano.

Don Piero, quando è nato?«Il 6 dicembre 1911, alla cascina Campolungo di Pantigliate, una località a pochi chilometri da Milano. I miei erano poveri, facevano i salariati agricoli».

Come si chiamavano?«Clemente Conca e Maria Rebecchi. Ero il quarto di cinque fratelli e due sorelle. Sono l’ultimo sopravvissuto. Posso farla sorridere?».

Faccia pure.«Allora si nasceva in casa, per i poveri non c’era l’ospedale con il reparto maternità. Sono nato di notte. La levatrice mi guardò, sentenziò che ero troppo gracile, disse che aveva seri timori che riuscissi a sopravvivere, e allora giudicandomi in punto di morte decisero di battezzarmi in fretta, in casa. Così avvenne. Non sono morto. Sono ancora qui».

Ed è arrivato fino a cent’anni.«Infatti».

Quindi la sua famiglia apparteneva a quella gloriosa schiera di salariati agricoli che per secoli, con la forza delle proprie braccia, ha fatto crescere l’agricoltura del Lodigiano. “Rassa paisana”, si diceva un tempo...«Sì, rassa paisana. Le condizioni sociali dei contadini erano terribili. La povertà dilagante. Ogni 11 novembre, il giorno di San Martino, si caricava la poca mobilia su una barretta e si cambiava cascina. Talvolta lo si faceva nella speranza di trovare un’abitazione più salubre o un posto di lavoro meno inclemente. Talvolta era il padrone a cacciarti via».

Cosa ricorda di quegli anni?«I pranzi e le cene».

Ma come, non eravate poveri?«Certo che eravamo poveri. Vuole il menù? Colazione con zuppa di lardo e pane di granoturco. Pranzo con minestra di verdure, che erano fagioli, rape e erbe di campo. Cena con polenta, cavoli e un pezzettino di gorgonzola, oppure bagna di fichi secchi».

Complimenti, un bel menù...«Era tutta roba che usciva dai dieci metri quadrati dell’orto. Quando andava bene, c’erano le rane dei fossi e delle risaie, i pesciolini dei canali d’irrigazione e le erbe dei campi. Tante erbe dei campi. Eppure...».

Eppure?«Eppure quando un mendicante si affacciava sull’uscio di casa dove noi bambini affamati e impazienti seduti al tavolo eravamo in attesa che la mamma ci riempisse di zuppa la scodella, ci veniva fatto un segno. Ci stringevamo tutti, e il mendicante veniva fatto sedere al nostro stesso tavolo, e quel giorno le nostre scodelle non venivano riempite fino all’orlo, perché la zuppa veniva divisa con l’ultimo arrivato, con il povero, che veniva trattato da vero ospite».

Sembrano cose dell’altro mondo. Ha altri ricordi della sua fanciullezza?«La mia famiglia, passando da una cascina all’altra, lasciò il Milanese è arrivò nel basso Lodigiano».

Dove?«Alla cascina Case Nuove, poco distante dai Monticelli, in comune di Bertonico. Mi ricordo che le sere d’inverno, alla ricerca di un po’ di tepore, tutte le famiglie della cascina si ritiravano nella stalla. Gli uomini parlavano o giocavano a carte. Le donne, in un angolo, filavano alla luce fioca di un lumino. Le donne tiravano a sorte per decidere a chi toccasse la fortuna di sedersi quella sera vicino al lumino, dove era possibile vederci un po’ di più nel filare».

Sono vicende d’altri tempi.«La domenica mattina le donne si alzavano prestissimo e in gruppo, a piedi, percorrevano i quattro chilometri che dividono i Monticelli dalla chiesa parrocchiale di Bertonico. Tornavano in fretta, perché poi toccava a noi bambini andare alla Messa, insieme agli uomini. Quattro chilometri di andata e quattro al ritorno. E poi non era finita, perché si pranzava in fretta, con la pietanza fatta di niente, e di nuovo si prendeva la strada per la chiesa, perché di domenica pomeriggio noi bambini si andava al catechismo, mentre gli uomini si recavano in chiesa, per il canto dei vespri. Infine ci si ritrovava tutti quanti nella parrocchiale, adulti e bambini, per la benedizione solenne. E poi di nuovo a casa, a piedi, e quando passavamo davanti al cimitero noi bambini avevamo paura, perché nelle stalle la sera ci avevano raccontato storie raccapriccianti, sui morti che si facevano sentire e vedere, e allora in prossimità del cimitero eravamo terrorizzati. Correvamo come matti».

Dove è andato a scuola?«Ai Monticelli. La scuola era comunale, ma era pur sempre una scuola di cascina. Gli alunni non erano tanti. C’era una sola maestra che a turno il mattino di occupava di alcune classi e il pomeriggio faceva le altre. Si frequentava fino alla terza elementare. Avevo meno di nove anni quando finii la terza, ero sempre gracile, mia mamma non voleva mandarmi a lavorare nei campi».

E allora?«Allora pregò la maestra di lasciarmi frequentare per la seconda volta la classe terza. La maestra acconsentì. Avevo meno di dieci anni quando mi ritrovai con due diplomi di... terza elementare!».

Mi colpisce l’attenzione di sua mamma.«Non voleva che facessi il contadino. Avevo dieci anni quando mi mandò a imparare il mestiere del sarto, a Cavenago d’Adda, da un certo Minoia. Imparai bene, anche a cucire, ero piccolo, ma facevo di tutto, fuorché tagliare. Mi fermavo in pensione a Cavenago, presso la casa del sarto».

E la cresima?«La cresima non l’ho ricevuta a Bertonico. Quell’anno - era il 2 novembre 1919 - il vescovo di Lodi Pietro Zanolini si recò solamente nella parrocchia di Vittadone, distante 5 chilometri dai Monticelli. Fui mandato là, come tanti altri delle parrocchie vicine».

Fino a quando siete rimasti ai Monticelli?«Intorno ai 14 anni la mia famiglia si trasferì a Lodi, in una cascina presso San Gualtero. Quello fu un passaggio importante della mia vita, perché mi permise di iniziare a frequentare, nei giorni festivi, l’oratorio di don Luigi Savarè. Lui, don Savarè, era un vero apostolo della gioventù. Gli devo tantissimo. Per me significava frequentare altri bravi ragazzi della mia età, avvicinarmi a sacerdoti che avrebbero profondamente inciso nella mia esistenza. Don Savarè per primo».

Dunque lei ha conosciuto don Luigi Savarè.«Era un prete unico. Era fratello di un grande salesiano, che era il primo dei suoi fratelli e che fu la fonte della sua vocazione. Tutto l’oratorio di don Savarè era improntato sugli insegnamenti di San Giovanni Bosco, la chiesa stessa sorta a fianco dell’oratorio, in viale delle Rimembranze, era stata dedicata a Maria Ausiliatrice. Fin da piccolo sentivo dentro di me la vocazione sacerdotale. Avrei voluto entrare nel Pime, farmi missionario, ma la povertà estrema della mia famiglia non mi aveva permesso di compiere un simile passo».

E allora?«All’oratorio di don Savarè incontrai un pretino che mi propose di fare il suo assistente all’Istituto Sordomuti di Lodi, a Torretta. Era don Tarcisio Scolari. Accettai subito, avevo 16 anni. Il mio ingresso all’istituto Sordomuti di San Gualtero mi cambiò la vita».

Perché?«Impegnavo tutte le mie energie lavorando con i giovani sordomuti. Erano una cinquantina, arrivavano non solo da Lodi, ma anche dalle campagne e alcuni dai lontani centri della provincia di Milano. I sordomuti frequentavano alcune scuole aperte all’interno dell’Istituto, tra cui quelle di sarto. Io feci la stessa cosa, e perfezionai quanto avevo appreso da piccolo presso il sarto Minoia di Cavenago. All’Istituto Sordomuti - cosa che nella povertà della mia casa non era mai accaduta - mangiavo abbondantemente tre volte al giorno, e tutti i giorni c’era anche la pietanza. Per me fu davvero un cambiamento radicale di vita, anche dal punto di vista umano».

E poi?«C’era un sacerdote che seguiva i Sordomuti a livello spirituale, e veniva a confessarli. Era don Alfredo Uggè, poi vicario generale della diocesi di Lodi. Apprezzai subito il suo modo di fare, divenne il mio direttore spirituale. E qui devo aprire una parentesi».

Faccia pure.«Nel 1875 il futuro San Giovanni Bosco aveva fondato un’associazione che si chiamava Associazione dei Figli di Maria per le vocazioni allo stato ecclesiastico. La insediò ad Avigliana, dove aprì un ginnasio. Don Alfredo Uggè era legatissimo ai salesiani, aveva una grande predilezione per don Bosco. Io stavo crescendo, dovevo fare il servizio militare. Prima di partire per la leva, don Uggè mi domandò se al termine della leva avrei voluto frequentare le scuole dei salesiani di Avigliana. Gli risposi subito affermativamente».

E poi partì per il soldato...«Infatti. Nel 1933 fui dichiarato abile e arruolato. Fui assegnato all’ospedale militare come aiutante di sanità in chirurgia. In seguito feci l’attendente del cappellano militare, che però aveva un carattere duro e dispotico. A militare ho vissuto con tanti giovani commilitoni, che come me vivevano lontani dalle loro famiglie, dalle loro tradizioni, in mezzo a tanti problemi. Tutto ciò contribuì ad accrescere in me la convinzione, peraltro già fortemente radicata, di dedicarmi totalmente alla vita sacerdotale».

Quindi...«Mentre ero a militare don Alfredo Uggè scrisse ad Avigliana presentando la richiesta di ammissione a mio nome. Terminato il militare e tornato a Lodi, mi comunicò che ad Avigliana mi stavano aspettando. La frequenza alla scuola non era gratuita, i miei erano poveri. Don Uggè mi tranquillizzò: disse che si sarebbe assunto lui l’onere del pagamento della pensione ad Avigliana. Un altro grande sacerdote lodigiano che pure mi voleva bene, e che si chiamava don Giovanni Ambrogio Bianchi, attraverso un signore benestante di Milano che lui conosceva, pensò a pagarmi i libri e tutte le altre spese. Non ci andai da solo ad Avigliana, mi accompagnò un certo Medaglia, di Brembio, che con suo fratello faceva il sarto nella portineria del Seminario di Lodi realizzando vesti talari, mantelli e mantelline per i sacerdoti».

Cosa c’era ad Avigliana?«C’era un ex convento trasformato in edificio scolastico. Era un ginnasio durissimo. Gli insegnanti erano molto severi. Mi impegnai con tutte le mie forze, imparai bene anche il greco e il latino. Ma la mia permanenza lì non durò a lungo».

Perché?«I miei studi furono bruscamente interrotti il 5 febbraio 1935. Il mattino arrivarono i carabinieri con la cartolina precetto: l’Italia aveva dichiarato guerra all’Etiopia, e io come militare dovevo partire per l’Africa orientale. Raggiunsi Firenze, non so quale santo evitò che mi imbarcassero. I giovani richiamati alle armi erano tutti analfabeti, presso il comando c’era bisogno di qualcuno che sapesse leggere e scrivere. E così mi tennero a Firenze, all’ospedale militare, tra malati e feriti. A Firenze frequentavo i salesiani di via Beato Angelico. Non tutto in caserma era così negativo».

Perché?«La mia mansione nell’ufficio “maggiorità” mi permetteva di procurare qualche beneficio ai commilitoni».

Ha qualche ricordo particolare di questo suo periodo trascorso sotto le armi?«La commissione medica aveva dichiarato inabile al servizio militare un povero giovane, per “depressione morale incivile e pericoloso per sè”. Doveva essere accompagnato al manicomio di Pesaro, nella cui provincia abitava. Il giovane doveva avere un soldato di scorta e un caporal maggiore. “Maresciallo, vado io”, dissi. Al treno di indicarono lo scompartimento riservato. A Bologna il poveretto voleva cambiare treno. Depresso ma non folle, sapeva benissimo che per giungere al suo paese occorreva fare un altro percorso. E quella sarebbe stata la cosa più giusta da fare umanamente. Arrivammo a Pesaro. Lungo la strada per giungere al manicomio gli raccontammo qualche frottola per nascondergli la vera destinazione. Al medico di guardia avevano detto che sarebbe arrivato un soldato da rinchiudere in manicomio. Il giovane pesarese era in borghese, mentre in divisa c’ero io. E così il medico scambiò il malato (in borghese) per un parente del soldato in divisa (che ero io) e in modo affabile e suadente iniziò a convincermi a seguirlo dentro il manicomio. Il caporal maggiore faticò parecchio tempo a persuaderlo che il malato non ero mio, ma quello in borghese».

Quanto tempo rimase a militare?«Fui congedato nel settembre 1936 e feci ritorno ad Avigliana. Mi fu possibile continuare il ginnasio grazie ai miei sacerdoti benefattori che non mi abbandonarono mai, né spiritualmente né economicamente. Terminato il ginnasio, don Uggè mi fece una proposta: “Se vuoi entrare nel Seminario di Lodi, sappi che io ti assisterò finché diventerai prete, se però sceglierai di rimanere con i salesiani, ne sarò comunque molto contento”».

E lei? “Scelsi di restare con i salesiani. Nell’agosto 1938 fui ammesso al noviziato, nella casa di Monte Oliveto a Pinerolo. Il 10 novembre 1939 indossai l’abito talare da chierico. Erano presenti anche i miei genitori, felicissimi. Iniziai a frequentare il liceo in compagnia di altri 180 chierici. Fui quindi destinato alla casa salesiana di Perosa Argentina, dall’estate del 1941 al 1944, per il periodo di tirocinio”.

Dov’è Perosa Argentina?“È una località in provincia di Torino, si trova in Val Chisone”.

Cosa faceva a Perosa?“Mi occupavo dei ragazzi dell’oratorio. Insegnavo lettere, francese e ginnastica. Ero di aiuto in parrocchia, dove assolvevo tutte le mansioni che mi erano affidate. Erano anni difficili, perché eravamo in piena guerra mondiale, con tutte le difficoltà collegate al vitto e al riscaldamento. Per me fu un periodo felice. Ricordo ancora tantissimi dei miei ex allievi, che mi vogliono tuttora bene”.

Fino a quando rimase a Perosa Argentina?“Fino al 1944. Successivamente mi mandarono a Bollengo, una località situata sempre in provincia di Torino, dove rimasi fino al 1948 per frequentare i quattro anni di teologia. I primi anni, ossia gli ultimi della guerra, furono durissimi”.

Perché?“Si pativa la fame. Ricordo che la sera, a cena, la pietanza era composta da due cipolle lesse e da un pezzettino di tonno. Eravamo tutti giovani, allora. Il misero contenuto dei piatti che ci venivano serviti in Seminario non era sufficiente a calmare la nostra fame, che era tanta”.

Quando è stato consacrato sacerdote?“Il 4 luglio 1948, nella basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, dal cardinal Maurilio Fossati, che fu arcivescovo di Torino dal 1930 al 1965. In quell’occasione diventammo preti in sessanta tra salesiani, sacerdoti secolari e regolari. Per me era il coronamento di un lungo cammino spirituale”.

Quale fu il suo primo incarico da giovane prete?“Nel 1948 mi mandarono al civico convitto di Cuneo, assistente dei maturandi. Era un incarico per il quale mi sentivo realizzato. Mi piaceva tantissimo lavorare in mezzo ai giovani, fiducioso che quell’incarico durasse a lungo, ma invece quella fiducia svanì presto e dovetti cambiare casa».

Dunque ha sofferto per il distacco.«In tante altre occasioni, nel corso della vita, i superiori mi avrebbero destinato altrove. Ma avendo sempre avuto un acuto senso del dovere e dell’obbedienza, pronto al minimo cenno ho sempre accettato quanto mi veniva proposto. Tutto questo anche se mi procurava pena, per il distacco da persone e cose amate».

Dove la mandarono?«Ad Avigliana, presso un orfanotrofio gestito dai salesiani. Era il 1940ù9. Non mi limitai a insegnare ai ragazzi orfani i programmi della quinta elementare, ma badai a loro per tutte le esigenze. Mi sacrificai molto per non far mancare ad essi tutta l’assistenza che elargii loro con affabilità. Questo mio modo di agire non fu però gradito a chi pretendeva un mio comportamento più improntato alla severità e al rigido rispetto delle regole».

E allora?«Mi fu comunicato di lasciare Avigliana per un’altra destinazione: Perosa Argentina. Vi arrivai nel 1950. Era il luogo nel quale avevo svolto il mio primo apostolato salesiano, ci sarei stato benissimo. L’accoglienza festosa e gioviale che mi tributarono i giovani, la gente, mi resero felice facendomi dimenticare l’amaro distacco da Avigliana. Direttore dell’istituto era don Giuseppe Ferrero, con il quale avevo già lavorato nel 1941 e del quale godevo la stima, la fiducia e la comprensione. Perosa Argentina fu una tappa importante nel mio cammino sacerdotale. L’amore che mi lega a Perosa, intesa come famiglia, e l’amore che ancora oggi nutrono per me i miei “ragazzi” di allora sono più vivi che mai, a distanza di oltre sessant’anni».

Fino a quando rimase a Perosa Argentina?«Non per sempre. Purtroppo solo un anno. Fui trasferito a San Benigno Canavese, quale direttore dell’oratorio. Io l’oratorio ce l’ho nel cuore, come don Luigi Savarè e come tantissimi salesiani che hanno respirato e condiviso il carisma di don Bosco. A San Benigno c’era una scuola professionare di stile salesiano, fondata dallo stesso don Bosco. Lì incontrai un seminarista che sarebbe diventato grande personaggio».

Chi?«Un giovane chierico, inviato sul posto a svolgere il periodo di tirocinio pratico. Faceva il maestro di musica e l’assistente agli studenti della scuola professionale di meccanica. Si fermò a lavorare con me dal 1953 al 1956».

Non mi ha ancora detto come si chiamava...«Tarcisio Bertone».

Tarcisio Bertone? Il cardinale Bertone? L’attuale segretario di Stato vaticano?«Proprio lui, il cardinale Bertone. Lo rividi alcuni anni dopo, era già prete, aveva organizzato un convengo a La Mendola, mi invitò al convegno».

E adesso? Che rapporti intrattiene con il cardinale Bertone?«Rapporti epistolari. L’ultima volta mi ha scritto da Castel Gandolfo. Ci stimiamo molto, lui continua a onorarmi della sua amicizia. Mi lasci aggiungere che ho mantenuto rapporti altrettanto belli con tanti salesiani che ho avuto modo di incontrare nella mia vita. Lo stesso con tantissimi miei ex allievi».

E dopo San Benigno Canavese...«Lì sono rimasto fino al 1962. Poi mi hanno inviato a Saluzzo, quindi all’orfanotrofio di Chatillon per cinque anni. Nel 1968 mi mandarono al convitto di Cuneo come economo. Successivamente, per quattro anni - dal 1971 al 1975 - a Cuorgnè. E poi a Torino, a San Giovanni. Quindi ancora al convitto di Cuneo, e quindi a Chatillon, poi a Valsalice e dal 1982 ancora a Cuorgnè».

Dove si trova tuttora...«No. Quando i superiori chiusero la casa di Cuorgnè ci chiamarono e ci dissero: “Sceglietevi una casa nostra nella quale volete andare”.

E lei?«Io mi ero ormai affezionato al Canavese. E così ho scelto la casa di Ivrea, dove mi trovo ancora oggi».

Cosa mi dice dei suoi cento anni?«Non sono stato tanto un uomo di pensiero, quanto un uomo pratico. Sono felice di essere stato utile agli altri, nello spirito voluto da don Bosco».

Per quante case salesiane è passato?«Tredici case. Ho sempre accettato, con spirito di sincera lealtà, gli ordini dei suoi superiori. Qualunque fosse il compito affidatomi, da direttore dell’oratorio a San Benigno Canavese ad economo a Chatillon e al convitto di Cuneo mi sono adoperato nel formare onesti cittadini e buoni cristiani, come soleva dire don Bosco».

Infatti. Lei è sempre stato in trincea, senza tregua.«Quando gli acciacchi cominciarono a farsi sentire ho avuto un periodo di riposo. Ho iniziato un’assidua frequenza ai corsi di formazione a Castellamare, a Palestrina, a Roma. Nel 1981 sono andato anche a Valsalice, ad aiutare i confratelli anziani ed ammalati».

Scusi, quanti anni aveva quando è andato ad aiutare i confratelli ammalati?«Settanta. Non erano tanti, da allora ho vissuto altri trent’anni di vita».

Tra una domanda e l’altra, una risposta e l’altra, il pensiero di don Piero Conca, lodigiano tutto d’un pezzo, corre ai mille salesiani che ha conosciuto. Figure che spiccano, vivissime, in un’esistenza che sta tagliando il traguardo delle cento primavere. Sullo sfondo giganteggia sempre la figura di San Giovanni Bosco. Parla delle opere di don Bosco e gli si riempie il cuore d’orgoglio. Si commuove. Così - un poco - anche il giornalista dalla barba bianca che gli siede di fronte e che ha avuto l’ardire di cercare di seguirlo fin qui, in questa inarrestabile valanga di ricordi lucidissimi e tumultuosi. Lo sa, don Piero, anch’io da piccolo avevo un prete d’oratorio che ogni sera, prima di congedarci e farci tornare a casa, ci radunava tutti quanti per una breve preghiera che si concludeva sempre con il medesimo canto: «Don Bosco ritorna tra i tuoi giovani ancor...».Pensando agli uomini come don Piero Conca e a tanti suoi confratelli salesiani, verrebbe da aggiungere che don Bosco è già tornato da un pezzo. È vivo, è qui. E cammina in mezzo a noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA